Ihr Warenkorb ist gerade leer!

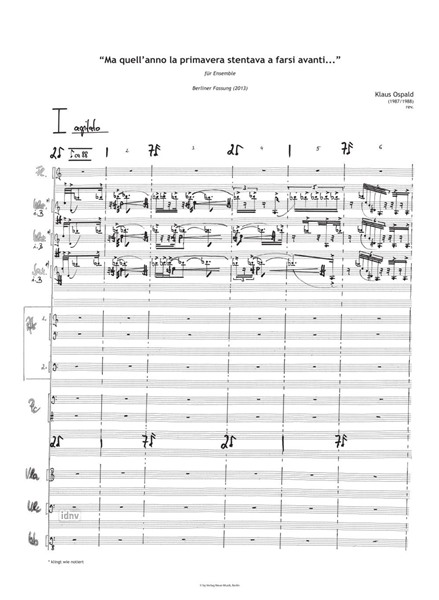

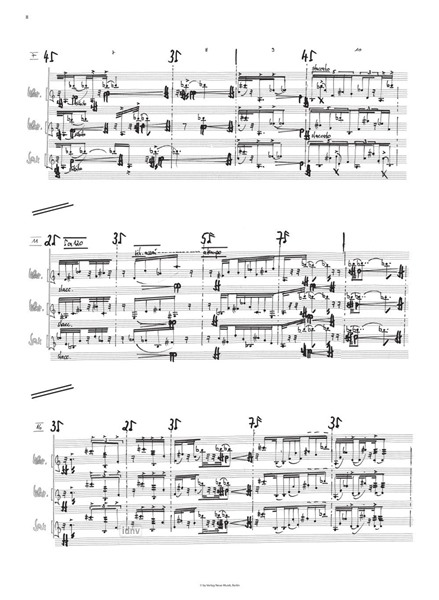

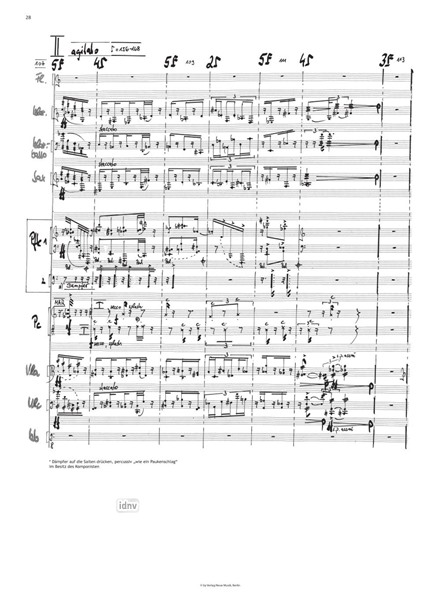

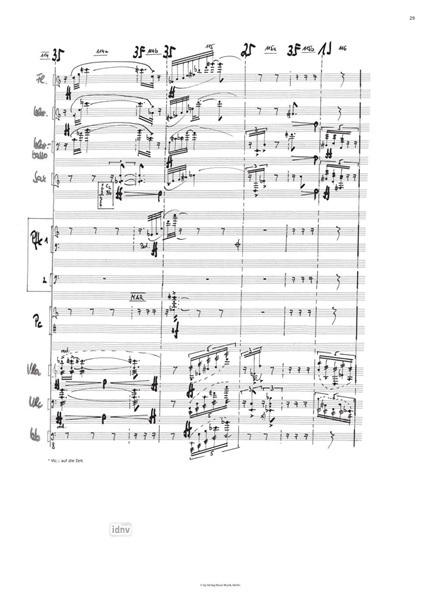

„Ma quell‘ anno la primavera stentava a farsi avanti…“ für Ensemble (1987/88)

Besetzung: Ensemble

Flöte (Alt-Flöte, Piccoloflöte), Klarinetten (2) (Bass-Klarinette), Saxophon (Sopran-Saxophon, Alt-Saxophon), Viola, Cello, Klavier, Schlagzeug

Mietmaterial

Dauer (h:m:s): 00:13:00

Verlag Neue Musik GmbH / NM11411

ISMN: 9790203220831

MietmaterialFlöte (Alt-Flöte, Piccoloflöte), Klarinetten (2) (Bass-Klarinette), Saxophon (Sopran-Saxophon, Alt-Saxophon), Viola, Cello, Klavier, Schlagzeug

Mietmaterial

Dauer (h:m:s): 00:13:00

Verlag Neue Musik GmbH / NM11411

ISMN: 9790203220831

Beschreibung

Ma quell‘ anno la primavera stentava a farsi avanti… wurde am 4.4. 1989 vom Ensemble Ruisseau de Tilleul unter der Leitung von Hermann Beyer in Würzburg uraufgeführt und noch im selben Jahr vom Ensemble Modern unter der Leitung von Ingo Metzmacher während der Mönchengladbach-Ensemblia gespielt.

Der Titel der Komposition zitiert Pier Paolo Pasolini. Der Partitur des Stückes ist ein Zitat von Samuel Beckett vorangestellt und von Klaus Ospald ein kurzer Text, der als Vorlage in einem musikalischen Abschnitt des Werkes Verwendung findet.

„One cannot sing just to please someone, however much

one loves them, no, song must come from the heart, that is

what I always say, pour out from the inmost, like a thrush –

(Pause) – …No, like the thrush, or the bird of the dawning,

with no thought of benefit, to oneself or anyone else.“

(SamueIBeckett, Happy Days)

„Es gibt die menschliche Phantasie

Es gibt die Fähigkeit zu einer Phantasie der Zerstörung

All das, was sie sich ausdenkt, wird auch vollbracht

Immer und immer wieder

Sie sucht den Weg in die Welt

Sie ist die Welt

Es ist das Normale“

(Klaus Ospald)

Einige Anmerkungen des Komponisten zum Verhältnis von Text und Musik:

– Das Verhältnis von Text und Musik ist ein sehr vielfältiges.

– Unterschiedlichste Möglichkeiten der Annäherung, Verwendung und Ausformung bestehen.

– Die Verwendung von Text und Musik bedingt, dass die Musik in einen außermusikalischen Zusammenhang eindringt.

– Die Inhalte der Texte können die Vorstellungs- und Gedankenwelt des Komponisten berühren und so als poetische Matrix dem eigenen Werk zugrundeliegen. Durch diese Bedeutungsübertragung entfaltet sich die Musik in einem vorgefassten Raum, einer Grundierung vergleichbar, auf der sie mit ihrer Kraft alles Ungesagte und doch Ausgelöste suggestiv formuliert.

– Ist die Sinn- und Bedeutungsübertragung eines Textes auf die Musik ein Akt der „Imaginazione“, abhängig von kompositorischer Kraft und Einfühlungsvermögen, liefert das Wort in seiner Klanggestalt schon eher konkrete Hinweise auf eine mögliche musikalische Umdeutung: Verwendung von Wörtern, die – onomatopoetisch – Brücken schlagen zur Musik: Klirren, bersten, rasseln; hier Wörter mit starken Geräuschanteilen, die, ausgesprochen, jedoch schon über sich hinausweisen, die Sprache als unmittelbaren Sinnüberträger verlassen und sich somit rein assoziativ wieder in eine Welt der Vorstellung hineinbewegen.

– Dann das Eindringen in die unmittelbare Zusammensetzung des Wortes, seine Vokale, Konsonanten, Silbenkombinationen: alles Möglichkeiten, die Wörter in ihren Bedeutungszusammenhängen zu verlassen – quasi die Buchstaben und Silben auf dem Rücken – und einer musikalischen Idee zuzuführen, um über den Weg der kleinsten Elemente den phonetischen Eigenschaften der Worte nachzuspüren und in alle denkbaren Richtungen auszuloten.

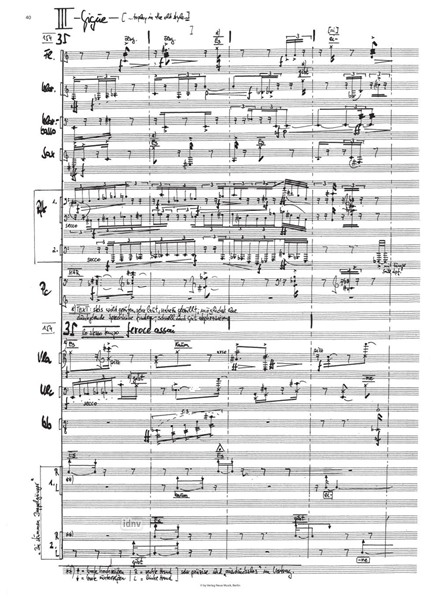

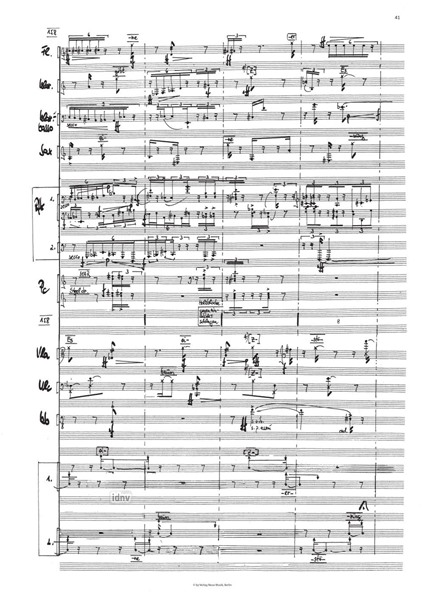

– Die nicht enden wollende Auseinandersetzung mit Schönbergs „Ein Überlebender aus Warschau“ führten auch mich dorthin, das gesprochene Wort in den musikalischen Kontext einzubinden. Da mein Text weder rhythmische Ideen birgt noch Lautmalereien und zutiefst unpoetisch, ja nackt vom Papier mir entgegenstarrte, gab es auch für mich nur eine Möglichkeit. Zu vertonen gab es nichts; die Silben lieferten mir das Rohmaterial für eine Gigue im zweiten Satz. Die Silben wurden so zu KIangpotentialen, die, in ihrer ständigen Wiederholung in die Welt hinausgerufen, auch dort verhallen.

– Eine Textaussage, die eine niederschmetternde Erkenntnis vermittelt, an der es nichts mehr zu deuten, diskutieren und zu fragen gibt.

Eine Textaussage, die man nicht kennen muss, wenn man mit offenen Augen in die Welt schaut. Ein Inhalt der tagtäglich geschieht, irgendwo und immerzu in unserer gut verkabelten und mit Informationen vollgestopften Welt, um den ja letztlich jeder stillschweigend weiß und mehr oder weniger hinnimmt.

Dem Denker ermöglicht das geschriebene Wort das Ungeheuerliche zu bannen. Dieser Ansatz gilt auch für mich: Die „schreiende Wahrheit“ zu bannen für einen Augenblick. Denn die Abgründe der menschlichen Seele sind eine Konstante des menschlichen Daseins und kein einmaliges Versehen.

– Töne verändern nicht die Welt. Der Text in meiner Komposition enthält keinen pädagogischen Impetus: er ist „eingefroren“. Es handelt sich – im weitesten Sinne – um ein Lamento, ein Gedenken an die unzähligen Toten, die dahingemäht wurden und werden; eine Klage mit dem ganzen Zorn, zu dem ich fähig war. Ein Innehalten, verbunden mit einer Faust in der Luft, der gefräßigen Zeit – für einen Augenblick – ein Rad abzuschlagen. Die Menschen müssen sich selbst verändern und können nicht von der Kunst Lösungen für soziale Probleme erwarten, die sie selbst nicht lösen können oder wollen.

– Aber die Welt der Töne weiß von jener Welt; sie findet verwandelt Eingang in den musikalischen Kontext. Und sie weiß auch noch von anderen Welten und entzieht sich so dem Zugriff einer sogenannten realen Welt. So bleibt die Welt der Töne – bei aller Konkretheit der Textvorlage – eine Welt der Empfindung und kann durch ihr ephemeres Erscheinen zu einer existentiellen Erfahrung werden.

(Klaus Ospald)

Herstellerinformation:

Verlag Neue Musik GmbH

Grabbeallee 15, 13156 Berlin, DE

vnm@verlag.neue-musik.de